|

Caractéristiques |

1. Généralités

Essai de définition

Les personnages

Les indices

1. Il s'agit d'un récit fictif (même s'il peut être inspiré d'un fait réel) qui traite de faits concernant la police (qui ne se réalisent pas nécessairement et ne sont pas obligatoirement des crimes).Il existe un enquêteur, éventuellement le lecteur. La plupart du temps, le surnaturel en est exclus.

Selon Todorov, est policier ce qui se désigne comme tel grâce à ce que Genette appelle le péritexte éditorial: titre (par exemple, dans Une Étude en rouge, l'adjectif rouge évoque le sang), titre de la collection (exemple: Le Masque, La Série noire), le sous-genre, le texte de la quatrième de couverture, l'illustration de la première de couverture.

Pour qu’il y ait récit policier, ce n’est pas le sujet qui importe mais l’intention de l’auteur ; c’est ainsi que de nombreux romans contenant tous les ingrédients cités plus haut ne sont pas des récits policiers parce que l’auteur ne les revendique pas comme tels : Les Gommes de Robbe-Grillet n’est pas un roman policier, Le Chien jaune de Simenon en est un (Marthe Robert)

2. Toujours selon Todorov[1], on peut distinguer trois genres de policier:

- le roman à énigmes constitué de deux histoires: la première est celle du crime, la seconde qui survient ensuite, celle de l'enquête. Le détective (et le lecteur avec lui) tente de comprendre ce qui s'est passé. C'est une activité purement intellectuelle, le détective est invulnérable, à aucun moment sa vie n'est menacée,

- le roman noir qui fusionne les deux histoires: le récit est simultané à l'action. On ne cherche plus ce qui s'est passé mais ce qui va se passer. Le détective n'est pas sûr d'arriver vivant à la fin de l'enquête, l'intérêt vient du suspense que cela engendre,

- entre les deux, le roman à suspense qui garde les deux histoires du roman à énigmes mais développe la seconde. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui s'est passé mais de s'interroger sur ce qu'il va advenir des personnages principaux.

Jacques Dubois[2] distingue, lui, quatre catégories :

- le roman d’énigme (Simenon, Japrisot)

- le roman d’investigation ou thriller (Léo Malet) : crime et enquête sont simultanés ; l’enquêteur auquel est liée la vision du lecteur, est engagé dans une lutte. C’est un retour vers le roman d’aventures.

- le roman noir (Mc Cain) : roman du crime et du criminel dont le lecteur épouse le point de vue ; la question porte sur l’identification et l’arrestation du coupable qui est connu.

- le roman à suspense (Manchette): le crime est encore à commettre, c’est le roman de la victime en puissance qui essaie d’échapper à la menace, ou du suspect qui veut être innocenté.

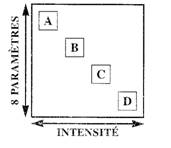

D’autre part, la revue Écrire pour aujourd’hui[3] propose une nomenclature basée sur huit paramètres à classer sous forme de tableau :

« 4 groupes de romans policiers

Pour synthétiser les tendances

générales du Policier depuis on peut utiliser les huit

paramètres suivants. Pour chacun d’eux, on attribuera une note

selon son importance dans le roman par rapport aux autres

paramètres de la liste.

1. - Énigme : très importante à très peu importante.

2. - Détective: très positif à très négatif.

3. - Indices: très importants à peu importants.

4. - Enquête: très importante à peu importante.

5. - Milieu social: peu important à très important.

6. - Suspense/angoisse : faible à fort.

7. - Violence: très faible à très forte.

8. - Sexualité: très faible à très forte.

Placés dans cet ordre, ces paramètres font apparaître quatre groupes de romans selon la diagonale du tableau.

A - En haut à gauche, le roman à énigme anglais caractérisé par l'importance de l'énigme, des indices, de l'enquête et un détective-héros positif (Conan Doyle, Agatha Christie...).

B - Le roman psychosocial franco-belge, où l'importance est donnée aux paramètres du milieu du tableau: le détective, l'enquête et le milieu social (Simenon, Steeman, Léo Malet...).

C - Vers le bas et le centre, le roman d'angoisse à la française (Boileau-Narcejac, Sébastien Japrisot) centré sur le suspense et la violence.

D - Tout en bas à droite, le roman noir américain et le "néo-polar", centrés sur le milieu social, la violence et la sexualité, avec un héros détective plutôt négatif.

Grosso modo, on va du plus intellectuel (le roman à énigme) au plus viscéral (le roman noir)»

Enfin, Stéphane Benassi dans la revue Synopsis[4], tout en partant d’Œdipe Roi et d’une définition de l’énigme, s’intéresse davantage à la fiction policière télévisée et cinématographique et propose de classer celle-ci selon le critère de « reconnaissance » du lecteur/spectateur ; celui-ci est-il en avance sur le détective, à égalité ou en retard ? Il prend ses exemples également dans la littérature et cette approche a le mérite de ne pas prêter à confusion.

3. Le récit policier met obligatoirement en jeu une mystification, une transgression et au moins une fausse piste possible.

Il existe deux types de mystification:

- La mystification narratoriale: le narrateur propose une énigme et laisse le lecteur se perdre sur une fausse piste, éventuellement guidé par des indications du narrateur lui-même. Dans une deuxième phase, la vérité est dévoilée et tout montre qu'elle crevait les yeux. C'est le cas, par exemple, de La Lettre volée d'Edgar Allan Poe.

- La mystification actoriale dans laquelle un ou plusieurs personnages en mystifient d'autres; il peut arriver que le mystificateur soit le criminel lui-même, on se retrouvera, dans ce cas, dans un roman à suspense, dans la classification de Todorov.

- Enfin, il arrive que les deux se superposent lorsque le personnage découvre la vérité en même temps que le lecteur comme c'est le cas dans Le Fauteuil hanté de G.Leroux ou dans les romans d'Ellroy

[1] Todorov T., Poétique de la prose, Seuil, 1978 (réédit. De 1971) texte dans Lits M., L’Énigme criminelle, anthologie, Bruxelles, Didier-Hatier, 1991, p.43-44

[2] Dubois J., Le Roman policier ou la modernité, Nathan, 1992

[3] Écrire pour aujourd’hui n°31, septembre-octobre 1995, p.24, cité par Aziza Cl., « Clés de l’œuvre » dans Edgar Allan Poe, Les trois enquêtes du chevalier Dupin, Pocket, 2003, coll. Classiques

[4] "Les 36 actes dramatiques. Du mythe d'Oedipe au commissaire Maigret, comment résoudre une énigme?" in Synopsis n°11, janvier-février 2001

2. Le roman d'énigme criminelle

Construction

Le roman d’énigme se construit selon deux mouvements successifs :

- un mouvements d’ouverture du sens : les pistes et solutions possibles sont multipliées, le nombre des suspects est énorme (il sera éventuellement limité par un situation spatiale particulière, en général un lieu isolé pour l’un ou l’autre motif, cf. A.Christie, Les dix petits Nègres). Nous avons donc affaire à une multitude de mondes possibles et à différents assassins potentiels qui auraient commis des meurtres virtuels.

- à la fin du livre, un mouvement de fermeture du sens, au cours duquel toutes les solutions sont condamnées au profit d’une seule qui éclaire à rebours l’ensemble des énigmes posées. Dans le même temps, le lecteur reçoit l’impression qu’il avait sous les yeux cette solution et ne l’a pas vue (ou reconnue). En général, il ressent une certaine frustration.

Ces deux mouvements correspondent bien à deux règles de S.S.Van Dine :

- La vérité doit être cachée pendant l’ensemble du livre.

- La vérité doit être accessible au lecteur.

[1] Voir Lits M., L’Énigme criminelle, anthologie, Bruxelles, Didier-Hatier, 1991, p.41-42 ou http://www.frankreichforum.org/bourdiertext.htm

Essai de définition selon M.Lits[1]

Selon l’auteur, Baudelaire, traduisant le titre de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue a magnifiquement défini ce nouveau genre en en énumérant les traits essentiels :

- « Double »

Ce terme reflète bien l’organisation structurelle du récit qui n’est pas linéaire, comme on l’a vu précédemment, le crime a déjà eu lieu et le détective va effectuer une remontée dans le temps pour en donner l’explication. Comme Poe le dit lui-même, l’auteur conçoit son histoire de manière inversée[2]. Il s’agit donc d’une construction double : la relation du crime et le récit de l’enquête, les histoires mettant en scène deux héros : le meurtrier et l’enquêteur qui est son double inversé. On peut souvent ajouter un 3e personnage, le narrateur, confident, faire-valoir et reflet de l’enquêteur dont le commentaire double la narration et permet une dualité de lecture.

- « Assassinat »

Il s’agit bien ici de la thématique même si – n’en déplaise à Van Dine – un cadavre n’est pas toujours indispensable. L’enquête doit se base sur un acte criminel commis ou supposé tel. Cela implique un criminel, une victime, un détective et, selon J.Dubois, des suspects.

Le récit doit répondre à quelques questions par rapport à cet acte criminel :

- qui ?

- quand ?

- où ?

- comment ?

- pourquoi ?

Il est souhaitable que le crime soit important et qu’il existe des tentatives de brouiller les pistes pour éviter un pur jeu de raisonnement, du type « Cluedo ».

- « dans la rue »

Il s’agit là de la dimension sociologique de l’histoire. Le récit policier demande un environnement urbain (voir le dossier sur la Modernité), en effet, l’industrialisation attire en ville une faune interlope. La conséquence est rapide : dès les années 1830, sont mises des polices publiques (dont on trouvera trace dans la littérature populaire mais pas seulement), basées sur l’organisation de corps constitués reconnaissables par leur uniforme et utilisant des méthodes scientifiques que reprendront à leur compte les détectives de la fiction.[3]

- « Morgue »

[1]Lits M., L’Énigme criminelle, vademecum du professeur, Didier-Hatier, 1991

[2] E.A.Poe, Histoires grotesques et sérieuses, M.Lévy, 1864, cité par Lits M., L’Énigme criminelle, anthologie, Didier-Hatier, 1991, p.39 et E.A.Poe, « Les contes de Poe », article paru dans l’Aristidean d’octobre 1845, in Edgar Allan Poe, La Genèse d’un poème, L’Herne, coll. Confidences, 1997, p.108-109

[3] On lira avec intérêt l’article du sociologue Patrick Smets paru dans le Forum du Soir, le 16 juillet 2003 et intitulé « Gangs of New York » : Scorsese et l’État boucher, dans lequel l’auteur, explique le développement des gangs dans la ville moderne du XIXe siècle tel qu’il l’a vu dans le film de Scorsese. Sa conclusion selon laquelle l’État est simplement le gang qui a mieux réussi a provoqué quelques réactions indignées.

Les personnages (selon J.Dubois)

Quelques personnages de base remplissent les fonctions textuelles ; le plus souvent, ils sont relativement schématiques, même si certains auteurs s’efforcent de leur donner une certaine épaisseur psychologique, G.Simenon, par exemple. Il s’agit de la victime, de l’enquêteur et du coupable, auxquels il faut ajouter le suspect.

Le détective, jumeau du coupable, on l’a vu, condense dans sa personne quatre images ; il est en effet :

- un surhomme issu de la tradition du feuilleton populaire ; il aboutit toujours mais a perdu son panache romantique. C’est le champion de la victime et, de ce fait, il appartient à l’univers de la Mort.

- un médiateur : il se rattache au réalisme : attiré par la science, la médecine, il est homme de savoir et de Droit.

- un flâneur : c’est « l’homme des foules » (voir dossier sur la Modernité), un voyeur.

- un dandy : il a le goût de la pose, de la surprise. Il regarde le monde avec flegme et ironie. (De ce point de vue, Maigret est conçu comme un anti-héros).

La mystification

On l’a vu, le fonctionnement correct du récit d’énigme policière (et le plaisir de lecture) repose sur la mystification du lecteur. Les moyens d’y parvenir sont variés :

-

Les écarts

Il faut faire en sorte que le lecteur ne soupçonne pas le coupable, pour ce faire,

- on choisira un personnage exerçant une profession à image positive : médecin, prêtre, policier….

- on mettra en scène des crimes « immoraux » : inceste, matricide…

- on s’écartera des lois narratives, de la vraisemblance : l’enquêteur sera la victime, le coupable ne sera pas une personne (animal, objet) ou plusieurs coupables auront agi de concert.

- le coupable sera le destinateur : il s’agira d’un suicide dissimulé ou l’assassin sera dissimulé au milieu de ses victimes, à moins qu’il ne soit le porte-parole de la victime.

- le coupable sera l’enquêteur ou le narrateur.

-

Le

déguisement de la vérité

- déguisement du meurtre en suicide ou en accident, d’une mort naturelle en meurtre ; manipulation de l’heure du crime…,

- déguisement physique, moral…de l’assassin,

- déguisement de l’assassin en victime,

- déguisement de l’assassin en absent par l’alibi.

- Le détournement : il s’agit de dévier l’attention du lecteur vers d’autres signes (par exemple autres personnages rendus suspects), vers de faux indices : autre intrigue (crimes en série destinés à dissimuler le seul important). L’objectif est d’empêcher le lecteur de penser correctement.

Les indices

Dès l’entrée dans le roman, l’auteur va s’efforcer de créer un effet de réel grâce à quelques détails. Rétrospectivement le lecteur s’apercevra que chaque détail peut être un indice ; sa difficulté étant de trier les indices réels de ceux qui n’en sont pas.

Les indices sont des résidus des traces effacées qui permettront de reconstituer l’histoire passée, c’est-à-dire l’objet de l’enquête. Pour les reconnaître, on peut se référer à leurs caractéristiques ; en effet, le bon indice doit être :

- ténu et anodin : il n’y a aucun mérite à le repérer s’il est trop évident.

- incongru et déplacé, il est donc repérable.

- sujet à inférence : il est important par rapport à la réalité à laquelle il renvoie.

L’indice par excellence est la trace ou l’empreinte qui a été retenue par la police dès la fin du XIXe siècle.

Grâce à la déduction, le détective passera de l’indice à l’objet de référence qui le fera progresser dans son enquête ou lui permettra de l’élucider.